Современный зритель уже привык видеть в биографии художника такую характеристику как “междисциплинарный”. В какое описание не загляни, будь то искусствоведческие материалы об авторе или его самоопределение в социальных сетях, это слово будет присутствовать чаще, чем иные прилагательные, пригодные для описания той или иной творческой практики. В качестве досуга можно выйти на поиск имен, возле которых еще не упомянута междисциплинарность. Этим качеством принято наделять авторов, работающих одновременно в различных материалах, техниках, жанрах, методах, смешивающих, но не взбалтывающих в успешных кейсах, сочетающих в своих высказываниях фрагменты популярной и элитарной культуры, размывающих границы высокого и низкого искусства, нового и оммажированного, ремесленного и фабричного, реального и цифрового.

Искусство гибридно сильнее, чем когда-либо было в силу технологических, экономических и идеологических причин, но также оно неоднородно по привычке, по инерции разогнавшееся на постмодернистcком проекте освобождения, расширения и поглощения. И несмотря на скептическое предостережение Майкла Фрида о том, что “находящееся между искусствами — театр”, именно в свернувшихся краях привычного, в образующихся под поверхностью сочленениях, в промежутках, в между-стен можно наблюдать очаги производства искусства. Между субкультурой и культурой больших институций, между уличной стеной и холстом в белом кубе, между быстрым тэгом и станковой живописью, между словом и изображением. Об одновременности противоположного, и о том, как привести разбросанные переменные к единому процессу, узнаем из работ Максима Имы.

Максим Има родился в 1987-ом году в небольшом городе Колпино. В 90-ые в Колпино начало появляться много граффити — теги, рисунки и куски расползались в отдаленные областные образования из Ленинграда, уже переодевшегося из культурной столицы в “бандитский Петербург”. Первые граффити на Петербургских стенах были созданы “олд-скулами” Алексеем Богдановым, под псевдонимом Бармалей, Вадимом “Крысом” Мейкшаном и Максом Навигатором. В середине десятилетия, в 1995-м году в Петербурге собирается первая граффити-команда SPP Crew, непрозрачно намекающая своим названием о патриотических чувствах к выбранной локации. К концу 90-х в Петербурге рисуют уже четыре граффити-команды и несколько райтеров: FGS, SAE, DS, райтеры Склеров, FUZE, Nitro, Occultra, Splash, Стас Багс и др. Атрибутировать какого-то конкретного автора как первого колпинского бомбера сложно: местная молодежь покрывала и скретчила поверхности города стремительно и самозабвенно. Но благодаря сохранившейся фотодокументации отдельных граффити можно заметить несколько стабильно встречающихся имен и объединений: Eige, Big, Kaist и Ings из группы EFL, команды TBS, FKC, KMF, 3NT и др.

Максим впервые обращается к граффити в 2003-м году. По рассказам Максима на его желание рисовать повлиял нерешенный жилищный вопрос: многолюдность небольшой квартиры и отсутствие отдельного пространства вытеснили наружу, на улицу. А там уже сработала насмотренность: гуляешь, играешь в футбол и обращаешь внимание на сменяющие друг друга имена на стенах. В 2005-м Има уже активно рисует на улицах и в поездах, становится участником команд Omut&Atas. В работах начинает созревать индивидуальный визуальный язык: никнейм ‘IMA’ отличает многоцветность, пластичность, обтекаемость и, в хорошем смысле, нарисованность. Имя райтера практически теряется в искаженном шрифте, буквы плавятся вместе с массой формы, захватывают внутрь контуров выдуманных персонажей, маскируются под оптическими эффектами паттернов и превращаются в единое абстрактное тело.

Это еще (или уже) не дикий стиль, где надпись становится не читаема даже другими райтерами, не то, что можно уверенно охарактеризовать одним стилевым направлением. Непонятный и странный, или следуя цитате автора — “абстрактный и уродливый”, стиль Максима не был похож на то, что делали коллеги по цеху. Эта нетипичность почерка объясняется еще и тем, что классический путь развития от граффити надписей к пост формам граффити Имой был перевернут: текстовые структуры выстроятся в его практике лишь после того, как подостынет адреналиновая горячность от того самого первого опыта покраса, от момента выброса краски из баллона, от того, как поверхность поддается напылению краски и изменяется с каждым новым нажимом на кэп. Любовь к рисовательной практике, к материалу, к живописи, как к медиуму, позволяющему высказаться — то, что часто упускают в разговоре об уличном искусстве. Романтизация субкультуры — последнее, из ассортимента эффектов, которых хотелось бы достичь, но не заметить заложенную страсть к процессу рисования, о которой сообщают многие авторы уличных произведений, в том числе и Има, кажется еще большим упущением. В разворачивающемся далее куске автор решает исчерпать лимит использования слова “медиум”, постепенно намечая на полях переменные заданного уравнения.

Один из стереотипов, вертящийся вокруг граффити, распространяет мнение об этой деятельности как об исключительно маргинальном ритуале, не имеющем под собой ничего кроме вандальных намерений, антисоциальных настроек и последующей юридической ответственности. Небезосновательное мнение, если смотреть на граффити исключительно с позиции истории его возникновения. Изначально, граффити – это способ неформальной коммуникации внутри определенного объединения людей, социокультурной группы. Нанесение своего имени или названия команды, группы внутри группы, было способом территориального деления, фиксирования неформальной принадлежности места — группе. Захват городских поверхностей происходил на конкурентной основе: чем опаснее, неожиданнее и количественно больше рисунков, тем вероятнее “владение” местом, тем выше авторитет группы.

Помимо реализации потребности быть частью комьюнити, граффити давало возможность для акта самопроявления, для осознания собственной фигуры во внешнем мире, для проявления связки группа — месту. Или, в случае одиночной практики, я — месту. В контексте российской хронологии уличных практик, третий вариант связки наиболее важен, поскольку акцентирует внимание на социально-экономических и политических условиях, в которых распространялось граффити. Граффити было одним из немногих способов преодолеть скуку и серость постсоветского пространства, эскапистским занятием, дающим ощущение собственного присутствия, гласности и возможности влиять на окружающую действительность, хотя бы при помощи баллона с краской. Этими факторами, а также наличием соревновательного компонента объясняется распространенность агрессивного бомбинга, превращение личного испытания в вызов обществу, освобождающих практик — в деструктивные поведенческие паттерны, рисования ради надлома системы — в рисование ради заигрывания с законом. Градус нелегальности жеста, а также его адресат (граффити — единомышленникам, всё остальное — широкой аудитории) принято считать маркерами, по которым производящиеся на улицах действия, относятся к граффити или к тому, что развилось на его основе — стрит-арту, паблик-арту, неомурализму, каллигрофутурузму и пр.

С дифференцированием направлений внутри любых уличных практик имеется затруднение и путаница благодаря повсеместному, и не всегда уместному употреблению того или иного термина, поэтому, возможно, концепция спектра станет удобным инструментом для продолжения мысли. Где за точку отсчета следует взять граффити в его конвенциональном понимании — несанкционированные практики райтинга и рисования в публичных местах, а жанры, направления и стили характеризовать по степени удаленности или приближенности к субкультуре, по наличию в них прямого указания на граффити или ассоциативного следа. В качестве отрицательного сегмента спектра можно принять любые случаи использования общественной, естественной, искусственно созданной поверхности как материала для письма-рисования, вплоть до палеолитических примеров. Такое рискованное обобщение дает возможность выцепить граффити из споров о “трушности” его эволюционных развилок и, вместе с тем, сделать его объединяющим фактором в разговоре о важности рисования как такового в уличном искусстве. Применяя -измы и -инги, а также временные приставки -пост, -прото, можно собрать какого-нибудь морфологического монстра вроде “стритартинг” или “постграффитизм”.

Озвучив мотивацию выхода на улицы и проведения в этом пространстве нелегальных творческих практик, можно сосредоточиться на том, что есть процесс создания произведений. Употребление слова “рисование” рядом с термином “искусство”, даже если речь об искусстве уличном, может показаться наивным, непрофессиональным или даже уничижительным. Но при этом такое вырванное из обывательского вокабуляра слово способно вместить в себя то многообразие материалов, техник и способов, которыми создаются работы уличных художников. Порой нельзя сказать, что конкретная работа — это только живопись, или только графика, или только надпись, или только след от трафарета. Стрит-арт демократичен в практической доступности: поскольку многие авторы не имеют академического художественного образования, поиск, исследование и овладение техническим мастерством происходит сразу на рабочей поверхности. Результаты такого нескованного нащупывания, притирки к медиуму и идентификации себя через него остаются на стенах ассортиментом самых разных методов создания изображения. Возможно, благодаря этому разнообразию, а также из-за того, что постижение медиума происходит в практически индивидуальном формате, уличным авторам удается сохранить интерес к процессу, к рисованию. Даже когда связь с субкультурой ослабевает или прерывается вовсе, художники продолжают выходить на улицы, с единственным желанием — порисовать.

Уличное искусство становится новым местом, где можно наблюдать манифестацию сущности рисования, восстановление интереса к живописным практикам. Стрит-арт вспоминает, концентрирует и демонстрирует процессы, которые происходили с медиумом живописи-рисования, реагирует и быстро производит ответы на вопросы, предъявляемые медиуму сейчас, формулирует собственные логики делания, стратегии вытаскивания медиума на поверхность и продления его жизни в условиях повсеместного упразднения. Из бесед с уличными авторами, можно однозначно заключить, что они черпают вдохновение из медиума, с которым работают, что само по себе уже является важным признаком искусства “про медиум”. Из истории искусства можно добыть более внушительную аргументацию. Черты абстрактного экспрессионизма обнаруживаются в процессуальности уличного рисования, в выведении используемого материала, краски, поверхности на первый план, в учитывании двухмерности рабочей поверхности и в стремлении эту плоскостность не потерять. В активирующем рисовательную практику действии, в спонтанном и самозабвенном характере действия, в непредсказуемом результате — в том, что на языке уличных терминов зовется фристайлом. Материальность рисунка и плоской поверхности стены-холста подчеркиваются уличными авторами не только через абстрактные композиции и оставленные процессуальные следы, но и с помощью оптических эффектов. Фокус на ясной, примитивной форме, монохроматичность переезжают на улицы из живописного периода “жесткого контура”. Только неиллюзионисткими бессюжетными примерами уличное рисование не ограничивается: заимствуя опыт столкновения плоского и трехмерного у кубизма или, еще дальше, у живописи старых мастеров, стрит-артисты создают коллажеподобные изображения, смешивая планы, слои, тексты, трафареты, найденные объекты и иные подножные конвенционально не живописные материалы. Описанные выше параллели вряд ли осознаются и намеренно воспроизводятся участниками уличного процесса. Воспроизводимость процессов, случающаяся стихийно и единовременно, лишь подтверждает вовлеченность и участие уличного искусства в развитии живописного медиума.

Знание истории искусства не является обязательным требованием ни для кого, кто хочет создавать или уже создает, но соприкосновение с теорией происходит у многих уличных художников. Здесь нужно просто сознаться, что этот повествовательный скачок необходимо предпринять, дабы вернуться к лейтмотиву. Авторская нелинейность соответствует неоднородности явления, о котором автор пытается подбирать слова. У Имы приверженность к субкультурной стороне уличных практик масштабируется в интерес к искусству вообще. Начиная с 2007-го года, в возрасте 20 лет он начинает запоем читать литературу об искусстве — классическом, современном, уличном. Через несколько лет Има предлагает идею своей первой выставки галерее “Протвор” — в 2009-м году это место на Итальянской улице в Петербурге основала Мария Новикова, дочь художника Тимура Новикова.

Десятые годы в Петербурге характеризуются активно действующим граффити комьюнити, у которого тем не менее не получается соединиться в цельное направление стрит-арта. Уличными рисунками особо не интересуются коммунальные службы, и только начинают проявлять интерес музейщики. Институции по началу воспринимают рисование в городе исключительно как субкультурную самодеятельность, а при попытке занести андеграундные практики в стены институций с трудом находят общий язык с неформальным кодом. Одна из первых таких попыток была предпринята Музеем городской скульптуры — выставка “Маргинальное и актуальное” представляла собой в меньшей степени попытку презентовать новый пласт культуры, и по большей части походила на визуальное перечисление молодежных хобби и неформальных талантов. Мария Новикова была одной из первых, кто через пространство частной галереи совриска осуществлял просветительскую работу в области стрит-арта. Площадка открылась выставкой работ уличного художника Стаса Багса, библиотека галереи пополнялась книгами о стрит-арте, привезенными из за границы, и в течение четырех лет существования регулярно проводились выставки стрит-художников.

После года работы в “Протворе” в качестве технического сотрудника, и Имы получилось реализовать первую персональную выставку в галерейных стенах. “Фикция” показывала буквальную интерпретацию процесса внесения уличного искусства в музейное пространство. Что будет, если “куски улиц”, граффити на железных листах, автомобильных бамперах и ржавых бочках, вырвать из их естественной среды обитания и насильно поместить в конвенциональную выставочную среду? Има указывает один из вариантов ответа в названии экспозиции. Уличное искусство в стенах музея — обман, который маскируется под не обман, деланный эксперимент, высасывающий из феномена самобытную идентичность и вынуждающий его сжиматься и приживаться к несвойственным условиям. Уличное искусство достойно того, чтобы быть замеченным и принятым во внимание, но для этого не обязательно лишать его исторической справки, контекста и превращать в очередную гламурную галерейную игрушку. Говоря триггерными терминами современного языка: не стоит колонизировать уличное искусство музейными цивилизациями.

Наличие у уличного искусства потенции к институциализации, стремление входить в пространства институций и быть с этим пространством на равных — не равно претерпеванию институционализации. Однако, процесс, местами топорный, уже запущен, сверху или не только сверху, и сопротивление ему будет выражаться в подборе стратегий сотрудничества уличных авторов с музеями. Кто-то будет пытаться переизобрести свое место в новой одомашненной реальности. Кто-то решит обратиться к противоположным от институциональной сделанности антиэстетике, агли-стилям и трэш-арту. Кто-то будет продолжать находить возможность для высказывания за пределами институций, в оппозиции к ним. Компромиссы никому не даются даются легко, поэтому в 2010-х альтернативным доступом к художественному процессу становится создание самоорганизаций. Скорее не доступом, а способом сохранять и продолжать действие в условиях распространяющихся ограничений. Самоорганизация в истории российского совриска – скорее симптом, чем эффективный инструмент, объединение ради выживания, а не консолидация по принципу общих интересов. Минуя оценочные суждения, нельзя не заметить, что благодаря этому выставочному принципу, складывается еще одно место производства, распространения и взаимодействия с искусством.

Так, в 2011-ом году Има становится участником самоорганизованной выставки “55/3” в московском ARTPLAY. Благодаря концепции Марии Удовыдченко и программе ARTPLAY Laboratory, независимые художники и кураторы заполучили то самое физическое место, участок пространства для демонстрации собственных высказываний. В том же году работа Максима появляется на “Арт Вандализме” в Перми — в здании заброшенной детской больницы уличные художники организовывают выставку в рамках фестиваля совриска “Живая Пермь”. Самоорганизационный формат избавляет от необходимости тратить ресурсы на подбор подходящих слов, на расшифровку неформального кода. Все — об одном, только говорят об этом на разных языках и из разных мест. Рискует ли искусство, создающееся внутри самоорганизаций, стать изолированным этим объединением, самопродуцируемым, так и не сумевшим донести внешних по отношению к сообществу задач? Да, особенно в условиях комфортной необязательности диалога, немотивированности к диалогу, снобистских клише и элитарной деланной закрытости как со стороны устоявшихся систем, так и со стороны самоорганизованных инициатив. Потенция неканона к влиянию и изменению окружающего мира не может реализоваться без выхода во внешнюю среду и столкновения с каноном. Потенция канона к утверждению своей каноничности не может реализоваться без заимствования экспериментального опыта неканона. Связующим снова и как всегда становится коммуникация, язык, текст.

Можно грубо обобщить, что современное российское уличное искусство постоянно говорит что-то, начиная с 2000-ых. 2000-ый год — год основания команды “Зачем” принято считать хронологической меткой основания текстоцентричного стрит-арта. Уличное искусство обращается к языку родной культуры, к кириллице, и оставляет на стенах свои первые сообщения: односложные, буквально однословные. Разумеется, после англоязычных переплетенных тэгов, сплющившихся с течением времени в нечитаемый узор из букв, зрителю становится проще зацепиться за знакомые символы, заметить, какое слово они образуют, в каком месте это слово написано, и, возможно, даже задуматься о контексте, окружающем слово и порождающимся этим словом. Но становится ли набор слов, разбросанных по городу, достаточным основанием и материалом для диалога зрителя и автора, институций и улицы? Бомбинг отдельных слов, теперь на русском языке, больше отвечает потребности команд в распространении и работает в этом контексте как удобно считываемый хештег, метка, логотип, фирменный знак отличия. Диалога все еще нет, но есть проявленность, распознавание отдельных участников потенциального диалога, а также указание на то, что диалог подготавливается к ведению на локальном языке.

От апроприации территорий и монозначного самотиражирования улицы переходят к развернутому говорению: глоссарий стен ширится, слова складываются в предложения, предложения в высказывания. На городских стенах можно наблюдать процесс узнавания авторами самих себя и прорезание у них собственного голоса. Все начинается с фиксирования, “репостов” цитат известных личностей, затем развиваются практики наблюдения и комментирования окружающей действительности, тренировка остроязычности повседневной абсурдности — стены на улицах в этом смысле мало чем отличаются от “стен” в социальных сетях. Через обращение к бытовому, злободневному, наболевшему захватывается внимание обывателей, смолток ни о чем-то конкретном и обо всем сразу здесь тоже оказывается эффективным приемом вступления в разговор (ТОЙ). Постепенно надписи на стенах становятся все более искренними, личными, но при этом остаются общими, как в смысловой доступности, так и в буквальной физической. Уличные авторы приходят к формулированию собственных мыслей, транслированию своих поэтически-философских воззрений. Дневниковая практика мыслей вслух (Кирилл Кто), краткие фразы с отсутствующим окончанием (Агон_Нога), риторические вопросы, политические и социальные высказывания с гуманистическим посылом (Тимофей Радя). Откровенность и открытость, уязвимость и универсальность создают особое пространство общечеловеческого диалога в духе бытового стоицизма. Взаимодействие уличного искусства и зрителя, который теперь больше участник, чем пассивный прохожий, приобретает тотальный характер, поскольку происходит везде и нигде, в конкретных точках на карте города и в материально необозначенном пространстве сознания каждого участника диалога.

Рефлексия о собственном положении в системе искусства и о собственной творческой практике становится закономерным этапом эволюции уличных выступлений. Это несколько снижает общую релевантность сообщения, но зато провоцирует наблюдателей из культурных институций устроиться поближе к дискуссионному столу. Максим Има становится одним и первых инициаторов диалога с институциями. Материал для размышлений впитывается им во время работы в “Протворе”: в галерее случаются встречи, вернисажи, люди из тусовки заполняют пространство разговорами, громкими и кулуарными. Один из фрагментов подобных бесед долетает до Имы и застревает в его памяти — следующим утром он пишет выхваченную фразу на стене, с небольшим включением саморедактуры. “Важно не то, как ты рисуешь, а то, как хорошо ты рассказываешь о том, как хорошо ты рисуешь…” открывает новую главу бомбинга, в которой уличная культура впервые сменяет адресата высказывания и напрямую оглашает проблемные, спорные процессы, происходящие в искусстве, адресуя сообщение собственно искусству в лице институций.

Принципиальным моментом является то, что оставленные Имой записи обладают реально существующим местом происхождения, все они представляют собой зафиксированную речь или переработанные авторским слогом куски речи. “Диалоги об искусстве” — это не дневниковые записи уличного художника, в которых он оценочно, со скепсисом или с восхищением, высказывается о сложившейся ситуации в арт-системе. Такой уровень субъективизма и включения индивидуального мнения не обладает достаточной доказательной базой и убедительностью, чтобы достигнуть адресата, который в данном контексте, сверх обособлен и не заинтересован в чьих-либо рецензиях на свою деятельность. Захват внимания происходит не когда институция подвергается критике, а когда институции предъявляются критические процессы, которые в институции происходят. Любая культурная институция — структура, окруженная устоявшейся аурой недоступности, выдвигаемая жесткие требования к действующим участникам переговоров или даже к кандидатам на участников. Однако, будучи пуританской организацией, она имеет свойство впечатляться непристойным поведением и, сообщая формальное сопротивление, тем не менее позволять говорить с ней неподобающим образом, коим в конкретном случае становятся граффити-стенографии.

Нецензурированная особенным отношением и благоговением к адресату речь в надписях Имы предъявляет, вместо того, чтобы искать общие точки или точки расхождения, регистрирует вместо того, чтобы заискивать, вскрывает, вместо того, симулировать нормальность — сообщает в широком смысле. Диалоговый формат серии указывает на то, что перед зрителем записанная живая речь, транскрибированная инсценировка разговора. Но поскольку информация об участниках диалога отсутствует, автор вновь прорвет четвертую стену и возьмет на себя смелость предположить, что диалог может отражать происходящее иных обстоятельств. Записанные реплики могут быть вырванными частями единого разговора, неравномерного шума, производимого всеми участниками арт-сообщества, и в краткой форме сообщать набор тем, циркулирующих в среде. Возможно, это и не речь вовсе, а вытащенный наружу мыслительный процесс многих, коллективная рефлексия сомнений о смысле происходящего в искусстве. Возможно ли, что диалоги — на самом деле монологи, письменная документация хаоса мыслей внутри одного человека, автора этих текстовых граффити? О принадлежности слов не воспрещается спекулировать, однако, важно суммировать, что “Арт-диалоги” представляют собой изъятую из естественного окружения речь, записанную и интегрированную в категорию сделанной вещи, и поэтому её следует рассматривать не как речь в собственном значении слова, а как изображение речи, вытесненное наружу желание говорить.

Восприятие текста как изображения, точнее, текста, как изобразительной категории, усваивается Максимом на этом этапе и сохраняется далее. Выставкой “Понятно, что ничего непонятно” (2015 г.) Има суммирует накопленный на тот момент дискурс о взаимодействии уличного искусства и музейных площадок. Входная настенная надпись, изображающая диалог о местоположении объектов искусства и расположенная над скоплением уличных мусорных контейнеров, задаёт неразрешимый лейтмотив мероприятия. Консенсус отсутствует — зияющая на его месте пустота эксплуатируется участниками процесса.

В предыдущем абзаце фокус повествования был смещен на адресата настенных диалогов, на то, что составляет наполнение сообщения, но не было обращено внимания на то, какое сообщение снаружи, как именно оно записано. Выбранный Максимом шрифт для текстовых граффити характеризуется универсальностью, непритязательностью визуала и как бы изъятостью индивидуальности из формы шрифта. Если сужать оптику до отдельного символа, то можно заметить, что буква в настенных текстах упрощена, обесцвечена, стилистически обезличена. Знак не сводится к узору, текстовость сохраняет живость и не тонет в декоративной формальности. Своеобразное обратное прочтение тренда на филигранную текстовость, антитеза каллигрофутуризму, породившему после себя пласт пост-покраслампасов.

Иное исследование изобразительных возможностей текста, слова и буквы проводятся Имой в серии холстов и графических работ, впервые показанных в рамках упомянутой выше выставки. Надпись, изначально являющаяся выразительным инструментом граффити, при переходе со стены на студийную поверхность материала, будь то бумага или холст, утрачивает значительную часть повествовательной функции и становится больше собственно изображением, чем изображением текста. Структурные единицы текста, буквы, знаки препинания, пробелы между знаками расползаются в сплошную массу визуально запутанного, неясного высказывания. Текст деконструируется, ему почти удается расплавиться до абстрактной формы, но что-то удерживает его, не позволяет полностью раствориться в живописном веществе. Этим препятствием является единый каркас надписи, присущий любой письменной практике. Непрерывность, как механическое свойство письма, формирует устойчивое направление движения, потоковость, одновременно порождающие и укрепляющие текстовый скелет. Текст не может существовать за пределами потока, но внутри него может быть изменчивым, флюидным, скользким, жёстким, запутанным, дистанцированным, хаотическим, он способен передавать любые свойства в собственную наружность. Граница между текстом и изображением, между содержанием и формой, между сообщением и медиумом не находит момента, чтобы утвердиться, поскольку то и дело пересекается во всех направлениях по воле художника. Вместо границы — наслоения, обманки, тромплёи с подменой. Надорванный язык и хлипкая пунктуация едва ли помогают распознать переменные и передать незримую, но существующую напряженность между.

Дополнительная линия напряжения обнаруживается в зоне носителя стрит-текста-изображения-сообщения — студийные медиумы активно пробираются в практику Имы. Наряду с бомбингом и рисованием на улице Максим создает живописные и графические работы. В качестве материала для рисования на холстах он предпочитает темперу, краска обладает свойством быстрого высыхания — комнатный аналог шустрого рисования в городской среде. Осознавая проблемность переноса уличных практик в пространство мастерской, Има исследует технические возможности рисовательного медиума в поиске приемов по сохранению аутентичности граффити методов. Избирательное покрытие шрифтовых композиций лаком — решение буквальное, но, тем не менее, прямо указывающее на хрупкость, как на общее свойство поверхностей стен и холстов.

Менее очевидный способ спасения “трушности” граффити — возвращение к писанию на английском языке. Как уже было упомянуто ранее, текстоориентированные уличные работы Имы содержат изображение только русскоязычной речи. В холстах и на бумаге Максим отказывается от послания, доносящегося на родном языке, в пользу исторического языка субкультуры граффити, возвращающего надписи к состоянию неговорящих со зрителем пятен. Расположение уличного искусства на стене является одним из базовых характеристик его распознавания, с уточнением, что не каждое текст-изображение-послание, расположенное на улице идентифицируется как искусство. Стена для уличного художника — то же, что холст для художника станковой живописи. Выражаясь примитивным языком — это база. Адаптация граффити к классическим рисовательным плоскостям происходит компенсаторным методом: при утрате базы, замене аутентичной базы на несвойственную, усиливаются остальные специфические свойства жанра.

Так, возможно ли перемещаться между стеной и холстом без потери субкультурного кода? Превращение холста в портативную версию стены, подмена стены холстом, сращение стены и любой конвенциональной изобразительной плоскости в единое пространство — задачи, едва ли выполнимые, и не слишком целесообразные. На практике подобные эксперименты заканчиваются необходимостью возвращения процесса к его базовым условиям или, при несвоевременном осознании, растворением цельности произведения. Чрезмерное слияние условий становления произведения может привести к потери им сущностного тела. В конце концов, вести параллельную работу и пространстве города, и в пространстве холста без взбалтывания основ, но с включением формальных заимствований с обеих сторон — решение безобидное. Особенно, когда дело касается сохранения самости каждого отдельного медиума. А спекуляции в зонах столкновения субкультуры и ремесла, стен и холстов, улиц и музеев останутся привлекательной областью неопределенности для исследователей и институций.

Возврат к настенной плоскости, как к носителю изображения-текста-сообщения, вносит хоть какую-то определенность и позволяет продолжить вещание, начатое в “Арт-диалогах”. Стена — вновь коммуникационный агент, посредник между участниками взаимодействия, не изымаемое свойство, к которому внешние наблюдатели успели приучиться. Закрепленность уличных практик за участками городского ландшафта становится одним из факторов принятия стрит-арта в институциональное поле. Ну или, по крайней мере, проходкой, приближающей уличное комьюнити ко главному входу в музей. Но для начала взаимодействие на дистанции — предоставление уличному искусству пограничных пространств, окружающих институцию.

В 2017-ом году под кураторством Имы уличные художники создают работы на площади у западного фасада “Манежа” в рамках проекта “НЕлишний человек”. В качестве рабочих поверхностей были выстроены восемь колонн из бетонных колец, использующихся для конструирования колодцев. Установка на открытом пространстве новых привозных стен для размещения на них уличного искусства представляется крайней формой инсценировки, неловкой имитацией нелегальности жеста. К счастью, от этого приёма отказались в пользу демонстрации дипломатического оскала: количество колонн для нанесения рисунков равняется числу колонн на главном фасаде выставочного зала. Уличное искусство постепенно приближается к внутренним пространствам институций, однако, сохраняя за собой одну пустую незаписанную колонну, как артефакт “нелишности”, отличия и памяти о собственной идентичности. Традиция проявлять городские поверхности как физические и метафорические основы уличного рисования сохранится в паре следующих аутдор проектов “Новые руины”. На той же площади “Манежа” Максим представит рассуждение о временности уличных практик, фиксируя работы художников в камне (“Новые руины. Гранит”, 2020-ый год), а также раскроет эстетический потенциал одного из самых вандальных методов создания граффити — скретчинга (“Новые руины. Стекло”, 2021-ый год).

Через год после первой, хоть и согласованной, интервенции в пограничные зоны большой институции уличное искусство захватывает “Манеж” целиком. Сложное и не всем поддающееся выставочное пространство соответствовало размаху задачи, сформулированной куратором проекта, Алексеем Партолой. “Части стен” — не просто выставка-событие, но прежде всего масштабное исследование российского уличного искусства, попытка аккумулировать в одном месте заметные и не слишком имена, усвоить и каталогизировать их, продемонстрировать разношерстность уличных медиумов и практик.

Вспоминая опыт личного присутствия на выставке и пересматривая по прошествии шести лет фотодокументацию, хочется отметить, что главным приемом реализации проекта является воссоздание фрагментов урбанистического ландшафта внутри музейного пространства. Внесение стен, или как указано в названии выставки, частей стен в “Манеж” означает, что для уличных авторов готовы предоставить необходимые условия работы, даже если это подразумевает конструирование новых, временных стен поверх стен собственно здания. В зависимости от степени снобизма, этот процесс можно определить как выстраивание тотальной инсталляции, превращение музея в гиперболу, концентрата улиц или же как создание симулякра уличных условий. Инсталлирование улиц внутри институций — едва ли не единственный инструмент, делающий возможным репрезентацию неоднородного, подвижного уличного движения в закрытом помещении выставочного зала. Традиционные институции будут готовы впустить уличное искусство в своё священное пространство при условии, что их собственные стены не будут замараны. Даже если принести в музей уязвимую, безобидную, деполитизированную рефлексию, с намерением сообщить её с помощью баллона с краской, дистанция между уличным искусством и институцией будет обнаруживаться и сохраняться в полом каркасе муляжной стены, которую музей построит специально для авторских стенаний (“Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве”, Русский Музей, 2021-ый год).

Выходит, чтобы взаимодействовать, необходимо как можно дольше и тверже сохранять идентичность. Личностную, практическую, субкультурную, медиумную. Наблюдать и соотносить каждое производимое действие с изначально присущими действию свойствами, не принимать присущее как должное, а бдительно поддерживать его. Междисциплинарность может показаться привлекательной стратегией, в которой всё смешивается со всем, и потому обещает большие возможности для легитимизации любой творческой практики. Такая реализация склонна раскручиваться от надоедливой повсеместности до распадающегося самоуничтожения.

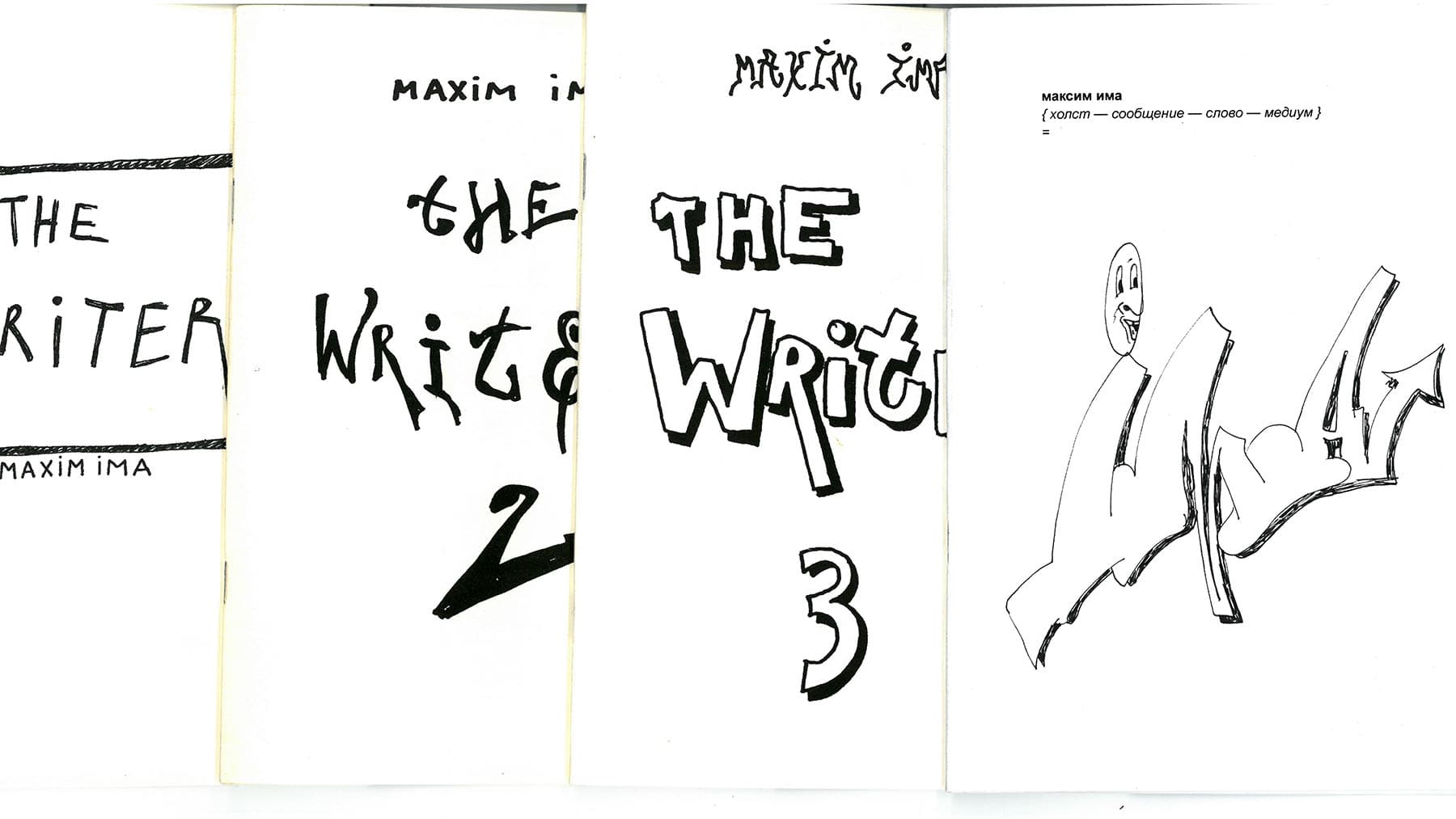

Междисциплинарность Имы — фигурная скобка, внутри которой процессы текста, изображения, сообщения, медиума происходят параллельно. Переменные неразделимы, они раскрываются с равной важностью, без возможности и необходимости их иерархизировать. Переменные автономны, но не замкнуты. Наличие взаимосвязей между ними является залогом сохранения их автономности, и потому возможный временный дисбаланс включенности какой-либо из частей компенсируется и поддерживается всеми компонентами фигурной скобки. Система уравнений, как способ организовать процессы, становится верным равенством только при условии одновременного выполнения каждой из частей уравнения.

Има всё зарешал.